En 2025, Chi va piano, va TEMO.

Pour ceux qui ont suivi, c'est le slogan de notre campagne annuelle. Si nous concentrons nos efforts sur la plaisance et les faibles puissances, c'est avant tout que notre vision est d'accompagner une navigation qui prend le temps, respectueuse de l’environnement marin et des espèces qui y vivent. Et

parce que la volonté de réduire notre impact est dans notre ADN, nous avons voulu comprendre comment nous améliorer.

Je découvre la campagne "Speed is none of our business"

Un trait remarquable de nos moteurs étant la discrétion, la caractéristique évidente à éclairer en priorité s’est imposé : sous l’eau, quel bruit font-ils ? et quels peuvent être leurs impacts sur la faune marine ?

Alors nous avons cherché… et découvert un univers à vingt mille lieues du « monde du silence », dans lequel les sons enveloppent chaque être vivant ! Une étude est née, encore en cours, et dont nous avons hâte de partager les conclusions avec vous, probablement dès l’automne. Mais elle est d’ores et déjà riche d’enseignements.

Le premier sur la liste s’appelle « Bruit anthropique sous-marin » ! Késako ?

L’URN (en anglais, pour Underwater Radiated Noise) est un terme technique qui masque un univers qui nous échappe, et qui pourtant pèse son poids sous la surface océanique. Commençons par le bruit, qui désigne un son peu ou pas harmonieux : le bruit exprime la gêne. « Anthropique » en désigne la source : les activités humaines. Enfin, préciser « sous-marin » n’est pas anodin, tant cet univers aquatique est un autre monde dans lequel nos références humaines n’ont plus cours. Sous l’eau, la lumière ralentit, avant de s’éteindre définitivement au bout d’une centaine de mètres. Entre temps, elle nous laisse contempler ses différentes nuances de bleu, ultime couleur à être absorbée par le milieu aquatique. Autrement dit, la visibilité y est assez médiocre ! Les ondes acoustiques au contraire ne rencontrent pas la même difficulté et accélèrent. Suivant leur fréquence, elles sont même capables de franchir des distances considérables : des milliers de km !

Mais pourquoi l’acoustique sous-marine est-elle un enjeu ?

Les sons, sous l’eau, sont l’outil indispensable à la survie d’une part considérable de la biodiversité marine : ils sont utiles pour communiquer, se repérer, se nourrir et se reproduire. Indispensable ! Il existe sous l’eau, et particulièrement sur la bande littorale, un récital permanent appelé biophonie et composant le bruit ambiant. En réalité, le silence, c’est l’absence de vie, que l’on soit sur terre ou sous la mer. Cette alarme, tirée en 1962 par la biologiste Rachel Carson et son livre « Printemps silencieux », est aujourd’hui relayée pour le monde sous-marin par les Nations Unis. Passant du statut de « menace » en 2005 à celui de « danger majeur » en 2010, le bruit anthropique sous-marin fait aujourd’hui l’objet d’un consensus scientifique internationalement reconnu. Il a été consacré à l’UNOC3 (3ème Conférence des Nations Unis sur l’Océan, Nice, juin 2025) par la création de la Coalition de Haute Ambition Pour un Océan plus Silencieux regroupant 37 pays. Le trafic maritime en est le premier contributeur mais d’autres activités humaines y participent, comme les activités militaires, la prospection pétrolière et les grands ouvrages maritimes.

Mais que fait la plaisance avec tous ces poids lourds ?

La plaisance est également concernée, principalement parce qu’elle se pratique sur la bande littorale, zone particulièrement riche en biodiversité. Si les niveaux sonores de ses émissions ne sont potentiellement pas ou peu traumatisantes pour les espèces marines, elles peuvent couvrir leurs communications. Il s’agit du masquage, dont les conséquences peuvent participer à déséquilibrer

durablement un écosystème. Indirectement, nous sommes nous-même, humains, impactés : d’après un rapport de l’OCDE (OCDE (2025), L’économie de la mer à l’horizon 2050, Éditions OCDE, Paris), l’Océan, qui abrite 90% de la biodiversité terrestre et produit la moitié de l’oxygène que nous respirons, représente également la principale source de protéines pour plus de 3 milliards d’êtres humains. Si la mer était un pays, son économie aurait été en 2019, la cinquième plus importante au monde. Entre 1995 et 2020, elle a représenté entre 3 % et 4 % de la valeur ajoutée brute (VAB) mondiale et employé jusqu'à 133 millions d’équivalents temps plein (ETP). Dans ces conditions, préserver la biodiversité marine relève pour l’être humain de sa propre survie, ni plus, ni moins. Il n’y a plus aucun doute, ça vaut vraiment le coup de réduire nos bruits sous-marins.

Mais dans les faits, ces bruits, d’où viennent-ils exactement ?

La source principale du bruit rayonnée par un grand navire est la cavitation de son hélice. En rotation, les pales de l’hélice créent une dépression pouvant amener l’air contenu dans l’eau à se vaporiser. Des bulles apparaissent en bout de pales et éclatent dans un bourdonnement assourdissant dont le niveau sonore peut atteindre 188 décibel - dB (lorsque les seuils engendrant des lésions sont autour de 160 dB). Pour la plaisance, le phénomène est identique mais varie en fonction des motorisations. Les niveaux sonores sont plus faibles mais néanmoins significatif (135-175 dB pour un hors-bord thermique de 150CV). Les autres sources de bruit sont les vibrations du moteur (importantes pour un moteur thermique, y compris au ralenti) et les écoulements hydrodynamiques de la carène. L’ensemble de ces sources sont dépendantes de la vitesse du bateau : à vitesse élevée, il y a davantage de sillage, une vitesse de rotation d’hélice plus importante, engendrant davantage de cavitation, et in fine davantage de bruit.

La vitesse est-elle une bonne piste de réduction ?

Maîtriser sa vitesse est un facteur universel de réduction des impacts, ne se limitant pas simplement au bruit, mais également aux émissions de GES (Gaz à effet de serre). L’OMI (Organisation Maritime Internationale), qui coordonne les réglementations maritimes auprès des Nations Unis, ne s’y est pas trompée et propose depuis 2014 des recommandations en ce sens à destination des armateurs et révisé en 2023 au travers du projet « GloNoise ». La question de la vitesse y tient une place centrale.

Une expérimentation initiée en 2017 par le port de Vancouver, sur la base du volontariat, a démontré l’efficacité de la mesure. En demandant aux navires marchands de réduire à 11 nds leur vitesse dans le détroit de Haro (contre 13 à 18 nds habituellement), l’intensité sonore de la zone a été réduite de 50%. Les effets positifs ont également été la réduction des risques de collision avec les cétacés et les émissions de GES. L’opération connut un vrai succès, avec 80% des armateurs ayant répondu favorablement à l’appel.

Si je ralentis, je gagne sur tous les tableaux ?

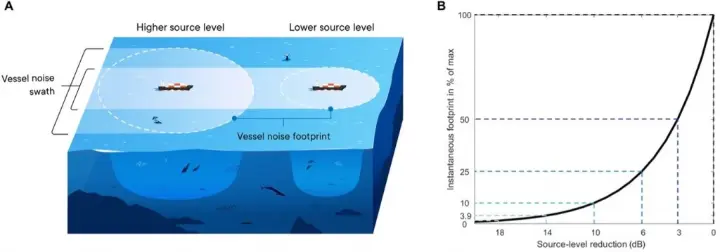

Pour chaque navire, la réduction de vitesse amène également la réduction du périmètre dans lequel s’exerce cette nuisance comme ont pu le démontrer les scientifiques de l’université d’Aarhus (voir figure ci-jointe).

Réduire sa vitesse réduit également la consommation énergétique des navires, les « derniers nœuds » étant particulièrement énergivores. D’après les chiffres de l’armement Louis Dreyfus, réduire la vitesse d’un vraquier de 2,5 nds permet de réduire de 50% sa consommation de carburant et les émissions de CO2 associées. Pour un moteur hors-bord de 150CV, réduire sa vitesse de 32 à 22

noeuds permet de diviser sa consommation par deux, les meilleurs rendements

distance/consommation étant obtenus pour une vitesse de 5 nds. Pour plusieurs associations d’armateurs, réduire la vitesse du transport maritime est la seule mesure immédiatement disponible, ne nécessitant aucun investissement et permettant de réduire massivement les impacts (pollution

sonore, collision, …) tout en répondant aux objectifs de décarbonation. Baptisée « Slow Steaming », elle est aussi régulièrement utilisée pour maîtriser les coûts opérationnels lors des crises énergétiques.

Comment construire une conscience des impacts de la vitesse ?

Considérant la plaisance, il existe déjà en France une limitation de la vitesse à 5 nds dans la bande des 300m, et d’autres expérimentations dans certaines aires marines protégées de Méditerranée. Mais leur périmètre est trop faible pour protéger efficacement les écosystèmes. De plus, elles ne sont pas toujours respectées, probablement pas par mauvaise volonté, mais davantage par

méconnaissance des impacts réels de la vitesse sur le vivant. A l’instar de la conduite automobile, pour laquelle des décennies de prévention ont abouti à l’acceptation sociale de la baisse de la vitesse sur route, et celle des accidents associés, on peut imaginer que le domaine maritime vivra naturellement la même évolution. Selon l’assureur April Marine, 20% des accidents nautiques

déclarés concernent des collisions entre deux bateaux. Mais cela masque également les collisions avec des espèces marines, plus nombreuses qu’on ne le pense.

Que représente la face cachée des collisions en mer ?

Pour le trafic maritime, on estime que 90% des collisions avec des cétacés passent sous les radars. Les chiffres sont pourtant éloquents : les évaluations indiquent que 20 à 30 000 baleines meurent dans une collision chaque année. Illustrant cette prise de conscience progressive, des institutions mettent en place des restrictions localisées dans le but de préserver les écosystèmes et la sécurité des usagers. Dans le golfe de Saint-Florent, en Haute Corse, la préfecture maritime a posé un arrêté qui limite la vitesse de toute embarcation à 20 nds, au-delà de la bande des 300 mètres et jusqu’à environ 1000 mètres du littoral. A la Réunion, l’opération « Coup de frein sur la vitesse en mer », lancée

en mai 2024 par les autorités, est une action de sensibilisation aux bonnes pratiques en mer pour préserver les animaux marins, et en particulier les tortues marines, victimes de collisions mortelles avec les bateaux.

L'Observatoire des tortues marines invite ainsi les usagers de la mer à respecter les limitations de vitesse : 5 nœuds dans la bande des 300m à partir de la plage ou de la barrière de corail et de naviguer à 10 nœuds maximum dans la bande du mille nautique. Selon une étude scientifique, cela permettrait de réduire de 80% les risques de collisions.

Prolonger le plaisir, réduire sa vitesse, naviguer en électrique : le combo gagnant ?

Réduire sa vitesse offre donc un large panel de réduction d’impact : risque de collision, baisse de la consommation et des émissions de GES associées, baisse de l’intensité sonore. L’investissement financier est nul (voir négatif avec le gain de carburant) et les effets immédiats. Le prix à payer est simplement celui de l’effort à produire pour modifier nos comportements.

Si la plaisance représente un impact limité face au secteur du transport maritime, il possède la force du symbole à même de faire évoluer positivement les opinions publiques et agir sur tous les secteurs. Et si la technique ne fait pas tout, elle peut y contribuer et offrir le « coup de pouce » nécessaire pour bousculer nos habitudes.

En ce sens, l’électrification de la plaisance peut agir comme un « Game changer », tant ses avantages et ses contraintes respectent le cahier des charges nécessaire à la préservation indispensable du milieu marin.

Pourquoi les moteurs électriques peuvent-ils être le « Game changer » de la plaisance ?

Par sa conception, le moteur électrique fournit son couple maximum dès les premiers tours d’hélice.

Sa puissance maximum est rapidement disponible, et se maintient sur une large plage de régime. A l’inverse, un moteur essence à combustion atmosphérique (sans turbosoufflante) ne fournit son meilleur couple et sa meilleure puissance qu’à un régime précis (par exemple 5000 rpm pour un hors-bord classique).

Sur une automobile, cette caractéristique est contournée par l’emploi d’une boite de vitesse permettant d’utiliser le moteur sur sa meilleure plage pour différentes vitesses de rotation des roues.

Sur un hors-bord marin, ce n’est pas le cas. Cela lui donne nettement moins de souplesse d’utilisation et incite à fonctionner à régime élevé, avec la vitesse qui va avec ! La capacité du moteur électrique de maintenir une puissance élevée sur une plage de régime plus large (et plus basse) permet de concevoir des hélices avec une poussée statique plus forte dès les bas régimes, et repoussant la zone de cavitation (et donc le bruit).

Efficacité énergétique et adaptation à nos usages : l’électrique file en tête.

Si le moteur électrique peut aussi permettre d’aller vite, ce sera au prix d’une plus grande consommation énergétique. C’est également le cas pour un moteur à combustion qui voit sa consommation flamber à haute vitesse. Mais la densité énergétique de l’essence, en moyenne 100 fois supérieure à celle d’une batterie Lion, permet de pallier ce défaut. La différence de rendement des

deux technologies (90% pour l’électrique contre 20 à 30% pour le moteur à combustion) ne permet pas de combler cet écart. L’arrivée sur le marché des électrolytes solides pourrait améliorer cette densité, mais c’est fondamentalement la meilleure efficacité énergétique des moteurs électriques qui fera la différence. La sobriété énergétique est un enjeu majeur, et encore une fois la réduction de la vitesse et la technologie électrique se marie parfaitement pour offrir une alternative crédible. L’ensemble des cas d’usage associés à la plaisance plaide également en ce sens : entrée et sortie de

port pour les voiliers, navigation dans la bande des 300m, manœuvres d’approches, réduction de vitesse dans les AMP (Aires Marines Protégées), déplacements dans les zones de mouillage, excursions motorisées, déplacement lent pour simuler la dérive pour la pêche… Les exemples sont

nombreux.

Mais d’abord, il faut ralentir !

A l’heure où l’IPBES (l’équivalent du GIEC pour la biodiversité) avertit dans son rapport Nexus, publié en 2024, que les différentes crises systémiques liées à l’eau, la nourriture, la santé et la biodiversité sont interconnectées, nous devrions raisonnablement aborder la situation en identifiant clairement les gestes les plus simples offrant une action rapide et efficace. Réduire notre vitesse sur les océans, quelles que soit nos activités, commerciales ou récréatives, en fait partie. Au moment de tourner la poignée des gaz et pour assumer pleinement notre passion pour les océans, pensons à toutes les espèces vivantes qui les peuplent, avec qui nous cohabitons, et dont dépend l’air que nous respirons. Car si la biodiversité représente autant de richesse pour l’être humain, c’est qu’il est lui-même un maillon de cette grande chaîne du vivant, aujourd’hui plus vulnérable que jamais.

Alors partant pour le slow sailing ?

SPEED IS NONE OF OUR BUSINESS, BIODIVERSITY IS !